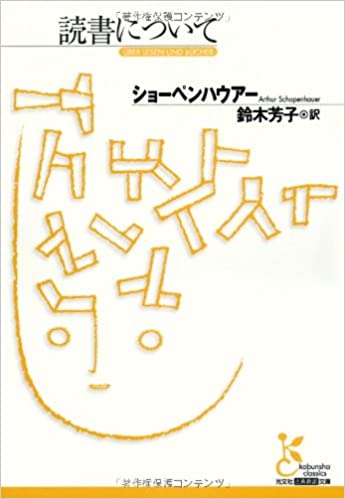

読書について/ショーペンハウアー 鈴木芳子訳(読み方の勉強も大事。)

どうも、さっさです。

今回はショーペンハウアーの著書「読書について」読了記録。

哲学者の言葉は痛快で良いです。

え、誰?

1788〜1860年。ドイツの哲学者。プラトンとカント、インド哲学を研究します。1820年にベルリン大学で講師となりますが、当時人気絶頂のヘーゲルに圧倒されて辞任します。その後の著書がベストセラーとなり、晩年になってから名声を博しました。

高校の世界史でショーペンハウエルという人物を近代哲学のところで扱っている教科書もあります。でも覚えている人はほとんどいないと思います。

この本から学べること

・本を読むことも大事だけど、自分で考える時間も持つべし!

何も考えずに知識を大量にかき集めても、量は少なくても自分でじっくり考え抜いた知識の方が、遥かに価値があります。多読に走っては、精神のしなやかさが失われてしまいます。物知りは書物を読破した人のこと。ですが思想家、天才は世界という書物を直接読破した人のことを言います。

第1級の人物に特有の特徴は、判断を全て自分で直接下すことです。自分で考えた結果は、話しぶりや文体の至る所に現れます。

・できればそのテーマの創設者、発見者の書いたものを読むべし!

誰かが発見したことに新しく付け加えることがたやすいのは言うまでもありません。その分野で高い評価を得た大家の本を読むべきです。

今ある本の9割は、昔の良書をなぞった本です。時間とお金を無駄にしないようにしましょう。

・最新刊がいいとは限らない!

作家と出版社はグルになって、書き散らされた内容の最新刊を売るのに必死になっています。人々は最新刊こそいいものだ、と錯覚して今日も時間を奪われています。

この点は大いに賛成ですね。小説でも漫画でも作品は違っても大筋は同じ、ということは多々あります。10代の多感な時期だとか、無条件で好きとかでなければ、元ネタになっているであろう古典や哲学を読むべきと思います。

「古人の書いたものを熱心に読みなさい。まことの大家を。現代人が古人について論じたものは、たいしたことはない」

シュレーゲル『古代の研究』より

まとめ

いかがでしたか?

読書って、何気なくするものですけど、「こうやって読め!」とズバリ指摘する本ってなかなかないですよね。

途中、「著述と文体について」ではドイツ語やフランス語の形容詞や副詞の使い方が述べられているところがありますが、僕にはピンとくるものがなくて飛ばしました。その前後にある「自分の頭で考える」「読書について」は参考になるので、一読の価値はありますよ。

結論を言うと、「自分の頭で考える時間も持つ」「最新刊がいいとは限らない。古典を読む」この2点に集約されると思います。

それでは、また。